El Servei de Salut Pública informa

Los espacios públicos y la salud en la ciudad postpandemia

© Servicio de Salud Pública. Diputación de Barcelona

La COVID-19 ha creado nuevos interrogantes sobre cómo serán las ciudades del futuro. Arquitectos, urbanistas y ciudadanos están discutiendo como evolucionarán las ciudades y el espacio público como consecuencia de la pandemia (Florida, 2020b; Honey-Rosés et al., 2020; Null and Smith, 2020; van der Berg, 2020). Hace menos de un año que las restricciones inéditas en el uso del espacio público fueron una medida clave para reducir la transmisión del nuevo coronavirus (SAR-CoV-2). Ahora, se quiere evitar el confinamiento total y se buscan medidas alternativas para asegurar el funcionamiento de la ciudad con distanciación y protección suficientes. En este sentido el diseño urbano y los cambios en el espacio público pueden tener un papel central.

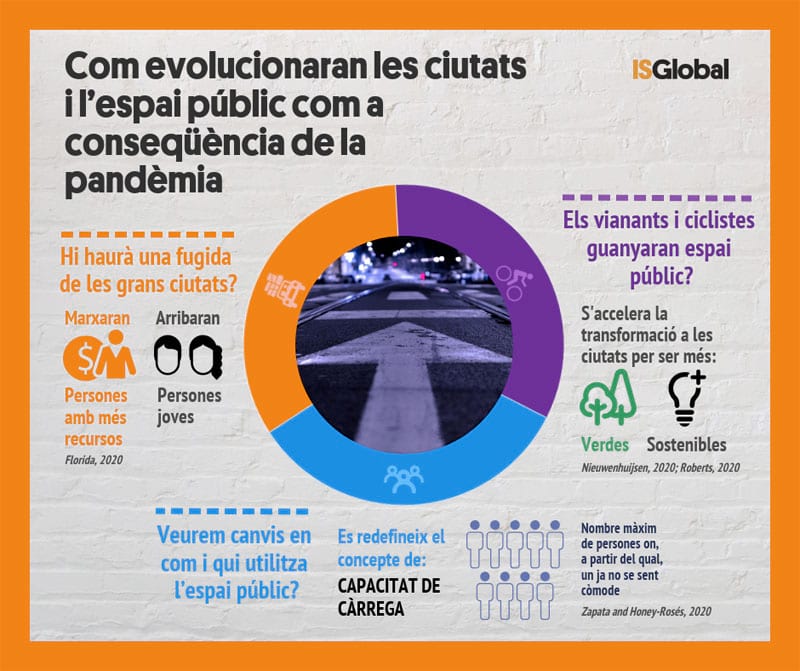

Ante este nuevo reto, se han abierto una serie de preguntas por el futuro de las ciudades: ¿Habrá una fuga masiva de residentes que marcharán de las grandes ciudades hacia ciudades medianas o pueblos? ¿Los cambios visibles en el espacio público que hemos visto hasta ahora serán permanentes o temporales? ¿Los peatones y ciclistas ganarán espacio público como resultado de la pandemia? ¿Qué otros cambios de os o hábitos en el espacio público podremos ver en el futuro como consecuencia de la pandemia?

Mientras todavía es demasiado pronto para tener respuestas definitivas, el contraste de experiencias en ciudades en todo el mundo nos dan algunas pistas. Todavía tenemos más interrogantes que respuestas. Pero tenemos la certeza que las respuestas a estos preguntas definirán la ciudad puesto-pandemia.

¿Habrá una fuga de las grandes ciudades?

La pregunta estrella es si habrá un éxodo desde las grandes ciudades, ya sea para evitar aglomeraciones por razones de salud o simplemente para considerar que se puede mantener una mejor calidad de vida en las ciudades periféricas o pueblos. El teletrabajo crea nuevos inconvenientes en espacios pequeños (pero muy ubicados) y nuevas oportunidades en espacios más distantes (pero más grandes). Incluso, hay quién augura un nuevo movimiento neo-rural, con la reanimación de pueblos pequeños hasta ahora despoblados.

Si bien ha habido molido de alboroto sobre este tema, a día de hoy, todavía no se ha materializado una fuga masiva de las ciudades, y los datos lo demuestran (Patino, 2020). También, la experiencia del pasado nos dice que en periodos de estancamiento económico normalmente se reducen los cambios de vivienda. Quizás muchas personas querrían cambiar de casa, pero la realidad económica y laboral no se los permite este lujo. El urbanista Richard Florida argumenta que el perfil demográfico de las ciudades podría cambiar a causa de que quizás sí marchan aquellos que se lo puedan permitir, a la vez que se sigue atrayendo en la población más joven (Florida, 2020a). En un escenario como este, no habría grandes fluctuaciones en el número total de habitantes, solo un cambio de perfil.

¿Los peatones y ciclistas ganarán espacio público?

Hasta ahora hemos visto modificaciones temporales de espacios públicos como resultado de la pandemia: ampliación de aceras, pacificación de calles, o modificaciones en el funcionamiento del mercado del pueblo. Durante la pandemia, centenares de ciudades como Boston, Londres, Portland y Vancouver reconfiguraron las calles para acomodar más ciclistas y peatones (Hawkins, 2020; Topham, 2020). Se ha ganado nuevo espacio sacando espacio de los coches, tanto áreas transitables como zonas de aparcamiento. Esta tendencia no se ha limitado en ciudades grandes, sino también en ciudades medianas, y en general, los y las urbanistas ven con buenos ojos estas acciones para favorecer peatones y ciclistas.

Las voces más optimistas argumentan que la pandemia está acelerando la transformación de las ciudades para ser más verdes y sostenibles (Nieuwenhuijsen, 2020; Roberts, 2020). Milan fue la primera ciudad al anunciar que las transformaciones durante la pandemia serían permanentes, con la anchura de aceras y 35 km nuevos de carriles bici (EFE, 2020). De hecho, muchas ciudades sacan pecho por haber impulsado planes ambiciosos, pero realmente han sido tan visionarias? Qué ciudades realmente han aprovechado la pandemia para cambiar?

Se puede consultar y comparar las acciones puesto-covid de ciudades en todo el mundo en varias bases de datos, entre las cuales destacan el Shifting Streets Covid-19 mobility data set (Combs, 2020), así como la base de datos creada por el urbanista Mike Lydon. Aquí podemos ver que ciudades como Cali (Colombia), Lima (Perú), Lisboa (Portugal), y Auckland (Nueva Zelanda) han estado más ambiciosas que, por ejemplo, Barcelona en la hora de crear más kilómetros de carril bici en respuesta a la pandemia.

¿Veremos cambios en cómo y quienes utiliza el espacio público?

Más que nunca, en los próximos años tendremos que estudiar el uso del espacio público. Durante el pico de la pandemia algunos observamos que las calles estaban más masculinitzats. También vimos que las personas más vulnerables estaban obligadas a seguir trabajando y haciendo uso del transporte público, mientras que las más acomodadas podían huir de la ciudad y disfrutar de las áreas verdes. Hará falta trabajos específicos por ciudades, barrios y plazas para conocer las nuevas dinámicas de uso de los espacios públicos. También habrá que asegurar que los datos se analizan por, como mínimo, edad y género.

Ya empiezan a salir muchos estudios que utilizan datos GPS de dispositivos móviles para ver las nuevas dinámicas de movimiento puesto-pandemia (Ventero et al., 2020). Pero estos trabajos solo se limitan a contar la presencia o ausencia de personas y no nos explican qué hacen y quienes sueño. Por lo tanto, no nos podemos olvidar de la observación in situ como herramienta para ver el perfil de las personas por edad, género y lugar de origen (Akaltin et al., 2019; Anderson et al., 2018; Honey-Rosés, 2019). La observación in situ también permitirá descifrar si hay cambios en el uso de aquel espacio o bien cambios en el comportamiento en el espacio público.

En las circunstancias actuales, cuando salimos de casa prestamos más atención a cuántas personas hay en las calles o en las plazas. Cada cual tiene una intuición de cuántas personas son “demasiadas” y de cuando hay que evitar algún lugar. En los años ochenta, el urbanista William Whyte propuso que todo espacio público tiene una “capacidad de carga”, o un número máximo de personas dónde, a partir del cual, uno ya no se siente cómodo. Llegó a esta conclusión desprendido de muchos años observando espacios público en Nueva York (Whyte, 1980). Es probable que la pandemia esté modificando nuestra intuición sobre esta capacidad de carga en espacios públicos (Zapata and Honey-Rosés, 2020). Esto implica que los urbanistas y gestores de las ciudades tendremos que mirar de crear nuevos espacios de calma para dar respuesta a esta nueva demanda, pero también porque los espacios de calma o refugios urbanos aportan mejoras en la salud (van den Bosch and Nieuwenhuijsen, 2017).

Referencias

- Akaltin D, Chen J, Cho W, et al. (2019) Life in Poblenou: Observing Spaces in Transition. Vancouver, Canada. DOI: 10.14288/1.0384917.

- Anderson R, Chin S, Dara N, et al. (2018) Life in Poblenou: Observation and Exploration. Vancouver, Canada. DOI: 10.14288/1.0372821.

- Combs T (2020) Local Actions to Support Walking and Cycling During Social Distancing Dataset. Available at: http://pedbikeinfo.org/resources/resources_details.cfm?id=5209.

- EFE (2020) Milán le quitará al coche 35 km de carriles para dárselos a la bici y el peatón. El Periódico, 21 April. Available at: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200421/milan-le-quitara-al-coche-35-km-de-carriles-para-darselos-a-la-bici-y-el-peaton-7935410.

- Florida R (2020a) The Forces That Will Reshape American Cities. Bloomberg City Lab, July. Available at: https://www.bloomberg.com/news/features/2020-07-02/how-coronavirus-will-reshape-u-s-cities.

- Florida R (2020b) We’ll Need To Reopen Our Cities. But Not Without Making Changes First. CityLab. Available at: https://www.citylab.com/equity/2020/03/coronavirus-cities-adapt-future-plan-economy-infrastructure/608908/.

- Hawkins AJ (2020) There’s no better time for cities to take space away from cars. Verge. Available at: https://www.theverge.com/2020/3/23/21191325/cities-car-free-coronavirus-protected-bike-lanes-air-quality-social-distancing.

- Honey-Rosés J (2019) Measuring Neighbourhood Change in Public Space: A Public Life Study in Poblenou, Barcelona. Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo.

- Honey-Rosés J, Anguelovski I, Chireh V, et al. (2020) The Impact of COVID-19 on Public Space : An Early Review of the Emerging Questions - Design, Perceptoins and Inequities. Cities Health: 1–20. DOI: 10.1080/23748834.2020.1780074.

- Nieuwenhuijsen MJ (2020) Urban and transport planning pathways to carbon neutral, liveable and healthy cities; A review of the current evidence. Environment International: 105661. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105661.

- Null S and Smith H (2020) COVID-19 Could Affect Cities for Years. Here Are 4 Ways They’re Coping Now. TheCityFix: World Resource Institute (WRI). Available at: https://www.wri.org/blog/2020/03/covid-19-could-affect-cities-years-here-are-4-ways-theyre-coping-now.

- Patino BM (2020) What We Actually Know About How Americans Are Moving During Covid. Bloomberg City Lab. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-16/the-truth-about-american-migration-during-covid.

- Roberts D (2020) How to make a city livable during lockdown. Vox. Available at: https://www.vox.com/cities-and-urbanism/2020/4/13/21218759/coronavirus-cities-lockdown-covid-19-brent-toderian.

- Topham G (2020) London pedestrians and cyclists may get more space on roads. The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/uk-news/2020/apr/14/london-pedestrians-and-cyclist-may-get-more-space-on-roads-during-coronavirus-lockdown.

- van den Bosch M and Nieuwenhuijsen M (2017) No time to lose – Green the cities now. Environment International 99. Elsevier Ltd: 343–350. DOI: 10.1016/j.envint.2016.11.025.

- van der Berg R (2020) How Will COVID-19 Affect Urban Planning? TheCityFix. Available at: https://thecityfix.com/blog/will-covid-19-affect-urban-planning-rogier-van-den-berg/.

- Venter Z, Barton D, Gundersen V, et al. (2020) Urban nature in a time of crisis: recreational use of green space increases during the COVID-19 outbreak in Oslo, Norway. Environmental Research Letters. DOI: 10.1088/1748-9326/abb396.

- Whyte W (1980) The Social Life of Small Urban Spaces. Project for Public Spaces. New York: New York.

- Zapata O and Honey-Rosés J (2020) The Behavioral Response to Increased Pedestrian and Staying Activity in Public Space: A Field Experiment. Environment and Behavior: 1–22. DOI: 10.1177/0013916520953147.

Jordi Honey-Rosés

Profesor asociado en la Escuela de Planificación Comunitaria y Regional de la Universidad de British Columbia

Investigador visitante en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)

Boletín: EspaiS@lut

Número de boletín: #100 - Novembre 2020

Subscripció: Alta / Baixa

Valorem la vostra privacitat

Servei de Salut Pública

Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública

Passeig de la Vall d'Hebron, 171

Recinte Mundet

Edifici Serradell Trabal, Planta 2

08035 Barcelona

Tel. 934 022 468

https://www.diba.cat/salutpublica/

ssp.espaisalut@diba.cat